冬の味覚、白子鍋。

しかし、白子鍋に下処理は必要か悩む方も多いでしょう。

鍋に入れる生の白子の下ごしらえや、白子を鍋に入れるときの下処理は、美味しさだけでなく安全にも関わります。

特に気になるのが白子のアニサキス対策です。

白子の見極め方から、白子のぬめりの取り方、適切な加熱時間、白子を鍋に入れるタイミングまで、白子を下処理しないとどうなるか、その理由を紹介します。

白子の下処理は魚の種類によっても異なるため、正しい白子の保存方法や白子鍋の下処理と日持ちについても詳しくご紹介します。

- 白子の下処理が必要とされる本当の理由

- 臭みやぬめりを取る具体的な手順

- アニサキス対策と安全な加熱時間

- 下処理後の正しい保存方法と日持ち

白子鍋に下処理が必要とされる理由

- 新鮮な白子の見極め方

- 白子を下処理しないとどうなるのか?

- 白子のぬめりや臭みを取る方法

- 注意すべき白子のアニサキス対策

- 白子の下処理は魚の種類で違う?

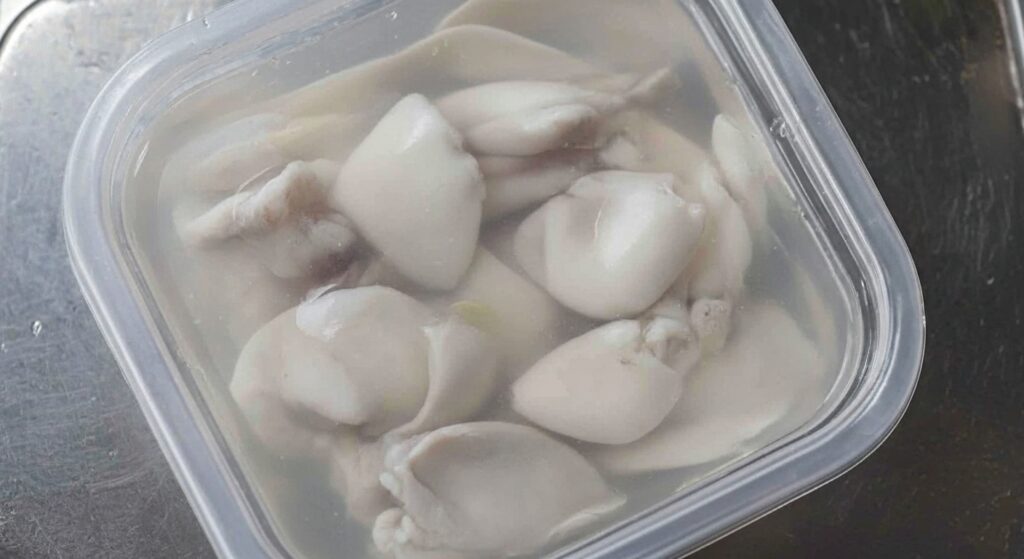

新鮮な白子の見極め方

美味しい白子鍋を作るための第一歩は、新鮮な白子を選ぶことです。

スーパーなどで白子を選ぶ際は、以下の3つのポイントに注目してください。

一つ目は「色」です。

新鮮な白子は、透明感のある真っ白か、きれいな薄いピンク色をしています。

時間が経過するにつれて乳白色が濃くなり、黄ばんだり、部分的に緑色っぽく変色したりすることがあります。

特に緑色の変色は、胆嚢(苦玉)が潰れて付着した可能性があり、強い苦味の原因となるため避けるべきです。

照明の下では正確な色が分かりにくい場合があるため、少し照明からずらして確認するのもコツです。

二つ目は「張り」と「形」です。

新鮮な白子は表面のヒダ(模様)に張りがあり、形がこんもりと盛り上がっています。

鮮度が落ちると、このヒダが崩れて形がだらっとしてきます。

溶けたように見えるものは、鮮度が落ちているサインです。

三つ目は「加工方法」です。

白子には生の状態のものと、一度冷凍されたものがあります。

旬の時期(一般的に12月~2月頃)であれば、生の白子を選ぶのが最も風味豊かです。

しかし、旬を外れた時期に出回る「生」の白子は、かえって味が落ちている場合があります。

冬以外の季節は、旬の時期に加工された冷凍品を選ぶ方が、品質が安定していることもあります。

豆知識:白子のランク

通販サイトなどで白子を購入する場合、「特」「2特」「特選」といったランク付けがされていることがあります。

これはメーカーごとの品質基準ですが、一般的に「特」の数が多いほど高品質とされています。

選ぶ際の参考にするとよいでしょう。

白子を下処理しないとどうなるのか?

白子の下処理を省略すると、いくつかの問題が生じる可能性があります。

最も大きな懸念点は、「臭み」と「食中毒のリスク」です。

白子は魚の精巣であり、特有の生臭さを持っていることがあります。

また、表面にはぬめりや、場合によっては細い血管の血が残っていることもあります。

これらを下処理で取り除かずに調理すると、鍋全体の風味を損ねてしまう可能性があります。

せっかくの出汁や他の具材に、白子の臭みが移ってしまうのは避けたいところです。

もう一つの重大な問題が、アニサキスなどの寄生虫です。

アニサキスは海産魚介類に寄生する寄生虫で、白子にも存在する可能性があります。

もし生きたままのアニサキスを摂取してしまうと、激しい腹痛や嘔吐を引き起こす食中毒(アニサキス症)になる危険性があります。

下処理なしのリスク

白子を下処理しない場合、以下のようなリスクが考えられます。

- 特有の生臭さが鍋の出汁に移る

- ぬめりによる食感の悪化

- アニサキスによる食中毒の危険性

特にポン酢などで生食に近い状態で食べる場合は、下処理が不可欠です。

白子のぬめりや臭みを取る方法

白子の美味しさを最大限に引き出すためには、ぬめりや臭みを丁寧に取り除く下処理が重要です。

主な方法は「塩水で洗う」または「塩を直接振る」の2パターンです。

1. 塩水(立て塩)で洗う方法

ボウルに水と塩を入れて、海水とほぼ同じ約3%の塩分濃度の塩水(立て塩)を作ります(例:水500mlに対し塩15g)。

この塩水の中で白子を優しく振り洗いします。

指の腹を使って表面をこするように洗うと、ぬめりや汚れが落ちやすくなります。

この方法は、白子に余計な塩味を付けずに臭みだけを抜くのに適しています。

臭いが気になる場合は、そのまま30分ほど浸けておくという方法もあります。

2. 塩を直接振る方法

ボウルに入れた白子に直接、塩(小さじ1程度)を振りかけ、全体に優しく混ぜ合わせます。

しばらくすると、白子から水分と一緒 にぬめりが出てきます。

泡のようなものが出てきたら、それが臭みの原因の一つです。

その後、流水でぬめりと塩をしっかりと洗い流します。

この際、白子を傷つけないよう、力を入れすぎないことが重要です。

下処理の共通ポイント

どちらの方法でも、最後は流水で洗い流します。

このとき、白子についている太い筋や血管、黒い膜なども丁寧に取り除きます。

キッチンバサミを使うと簡単に処理できます。

これらの部分は食感を損ねる原因になるため、できるだけ取り除きましょう。

注意すべき白子のアニサキス対策

白子を安全に食べる上で、アニサキス対策は非常に重要です。

アニサキスは熱に弱いため、適切な加熱が最も効果的な予防法とされています。

厚生労働省の情報などによれば、アニサキスは70℃以上で1分以上の加熱、またはマイナス20℃で24時間以上の冷凍により死滅するとされています。

通常の料理で使う程度の酢や塩、ワサビなどでは死なないため注意が必要です。

白子ポン酢のように、さっと湯通しするだけで食べる場合は、中心部までしっかりと熱が通るように意識することが大切です。

鍋で食べる場合でも、「70℃以上で1分」という基準を満たすように加熱することが推奨されます。

アニサキス対策の要点

- 加熱: 中心温度が70℃になる状態で1分以上加熱する。

- 冷凍: マイナス20℃で24時間以上冷凍する。

- 目視: 調理の際によく見て確認し、もし見つけた場合は取り除く。

家庭用冷凍庫では温度がマイナス20℃に達しない場合もあるため、加熱が最も確実な対策と言えます。

新鮮な白子であっても、アニサキスが内臓から筋肉(この場合は白子)へ移行している可能性はゼロではありません。

安全に美味しく楽しむために、特に生食に近い食べ方をする際は、下処理としての湯通しを必ず行うようにしましょう。

白子の下処理は魚の種類で違う?

一般的に「白子」として流通しているものには、主に「真鱈(マダラ)」「スケトウダラ」「鮭(サケ)」「河豚(フグ)」などがあります。

このうち、スーパーなどで手に入りやすいのは鱈と鮭の白子です。

基本的な下処理の方法(塩水で洗う、筋を取る、湯通しする)は、どの魚の白子でも大きくは変わりません。

臭みやぬめりを取り、安全性を高めるという目的は同じです。

ただし、魚の種類によって風味や食感が異なるため、調理法に合わせた下処理が推奨される場合があります。

| 魚の種類 | 特徴 | 主な食べ方 | 下処理のポイント |

|---|---|---|---|

| 真鱈・スケトウダラ | クリーミーで濃厚な味わい。ヒダが太く大きいのが真鱈、小さいのがスケトウダラ。 | 白子ポン酢、鍋、天ぷら、ソテー | 最も一般的な白子。塩水でぬめりを取り、湯通しする丁寧な下処理が推奨されます。 |

| 鮭(秋鮭など) | 薄いピンク色であっさりした味わい。身崩れしにくい。 | 天ぷら、焼き物、煮物、酒蒸し | 濃厚さがない分、加熱調理に向いています。他の白子と同様に塩水で洗い、筋を取ります。 |

| 河豚(トラフグなど) | 高級品。非常に滑らかで上品な甘み。 | 白子焼き、鍋、湯引き | 高級品のため、素材の味を活かすシンプルな下処理(湯引きなど)が中心です。 |

河豚の白子に関する注意点

トラフグの白子(精巣)には毒がないとされていますが、河豚の種類によっては白子にも毒を持つものがあります。

一般の人が不明な種類の河豚を調理することは絶対に避けてください。

市場に流通している処理済みのトラフグの白子は安全に取り扱えます。

結論として、家庭で扱うことが多い鱈の白子であれば、本記事で紹介する下処理を行えば問題ありません。

鮭の白子も同様の手順で対応可能です。

白子鍋で下処理が必要な手順と保存法

- 白子を鍋に入れるときの下処理手順

- 鍋に入れる生の白子の下ごしらえ

- 白子鍋での適切な加熱時間

- 白子を鍋に入れるベストなタイミング

- 下処理後の白子の保存方法

白子を鍋に入れるときの下処理手順

白子を鍋の具材として使う場合でも、美味しく安全に食べるためには下処理が推奨されます。

白子ポン酢などにする場合と共通する部分が多いですが、鍋用の手順として解説します。

ステップ1:塩水で洗う

まずは白子の臭みとぬめりを取ります。

ボウルに水と塩(水600ccに対し大さじ1程度が目安)を入れ、白子を入れて優しく振り洗いします。

表面のぬめりや汚れを指の腹で落としましょう。

ステップ2:筋や血管を取り、一口大に切る

洗い終わったら水気を切り、白子をつないでいる太い筋や血管をキッチンバサミで切り落とします。

この筋は食感を損ねる原因になります。

その後、食べやすい一口大に切り分けます。

ステップ3:湯通し(アニサキス対策)

鍋に湯を沸かし、沸騰したら火を弱めます(80℃~90℃程度)。

ここに一口大に切った白子を入れ、30秒~1分ほど湯通しします。

アニサキス対策として中心部まで熱を通すことを意識する場合は、70℃以上で1分が目安です。

ただし、鍋でさらに加熱することを前提とするため、食感を残したい場合は、表面が白くなり、ぷりっとする程度(30秒ほど)で引き上げてもよいでしょう。

ステップ4:氷水で冷やす

湯通しした白子は、すぐに氷水に取ります。

これにより、余熱で火が入りすぎるのを防ぎ、身をキュッと締めることができます。

氷水に少量の酒(分量外)を入れておくと、水っぽさがなくなり風味が良くなるという方法もあります。

ステップ5:水気を切る

白子がしっかりと冷えたら氷水から引き上げ、キッチンペーパーなどで丁寧に水気を拭き取ります。

これで鍋に入れるための下処理は完了です。

この下処理を済ませておけば、臭みがなく、プリプリとした食感の白子鍋が楽しめます。

少し手間に感じるかもしれませんが、この一手間で味が格段に良くなりますよ。

鍋に入れる生の白子の下ごしらえ

前述の通り、白子鍋には丁寧な下処理が推奨されますが、「鍋でしっかり加熱するのだから、生のまま入れても良いのではないか?」という疑問も生じます。

結論から言うと、新鮮で臭みが全くない白子であれば、生のまま鍋に入れることも可能です。

一部のレシピでは、「お鍋に入れる場合などは適当な大きさにさばいて生のまま鍋に入れれば良い」と紹介されているケースもあります。

この場合、下ごしらえとしては、「軽く水洗いして汚れを落とし、一口大に切る」という作業になります。

生で入れる場合の注意点

生のまま鍋に入れる場合は、以下の点に注意が必要です。

- アニサキス対策: 鍋の中で「70℃以上で1分」の加熱が確実に行われるように、しっかりと煮込む必要があります。

- 臭みのリスク: 事前に臭いを確認し、少しでも生臭さが気になる場合は、湯通しなどの下処理を行うことを強く推奨します。

生のまま入れると、臭みが鍋の出汁全体に広がってしまう恐れがあります。

安全と美味しさの両方を考慮するならば、たとえ鍋に使う場合であっても、さっと湯通しするまでの下処理(前項の手順)を行っておくのが最も確実な方法と言えるでしょう。

白子鍋での適切な加熱時間

白子鍋を安全に、かつ美味しく食べるための加熱時間は、2つの視点から考える必要があります。

1. 安全性(アニサキス対策)の観点

前述の通り、アニサキスを死滅させるためには「中心温度70℃以上で1分」の加熱が必要です。

生の白子を鍋に入れる場合はもちろん、下処理で湯通しした場合でも、中心部までしっかり温める意識が重要です。

レシピによっては「1分半~2分」「3~4分」など、じっくり火を通す時間を紹介しているものもあります。これはアニサキス対策を確実にするための目安となります。

2. 食感の観点

一方で、白子は加熱しすぎると硬くなり、パサついた食感になってしまいます。

また、長時間煮込むと溶けて形が崩れてしまうこともあります。

とろけるようなクリーミーな食感を楽しむためには、加熱しすぎは禁物です。

推奨される加熱方法

下処理(湯通し)済みの白子を使う場合、アニサキスのリスクは大幅に低減されています。

そのため、鍋に入れてからは長時間煮込まず、再沸騰して中まで温まったタイミング(1~2分程度)で食べるのが、食感と安全性のバランスが良いと言えます。

生の白子を入れた場合は、食感は多少犠牲にしてでも、しっかりと火が通るまで(数分間)待つことを優先してください。

白子を鍋に入れるベストなタイミング

白子を鍋に入れるタイミングは、その食感を最大限に楽しむために非常に重要です。

白子は火が通りやすく、また煮込みすぎると硬くなったり溶けたりしてしまいます。

そのため、鍋の最後の方に入れるのが基本です。

具体的には、白菜、長ネギ、キノコ類、豆腐、そして鱈の身など、他の火が通りにくい具材を先に入れて煮込み、全体的に火が通ったことを確認してから、最後に下処理済みの白子を加えます。

白子は「煮込む」のではなく、「出汁で温める」くらいの感覚がちょうど良いかもしれません。

白子を上に乗せ、鍋の出汁を上からかけながら温め、ぷりっと感が戻ってきたら食べ頃のサインです。

食べる直前に入れることで、白子本来のクリーミーな食感を損なうことなく、熱々の状態で楽しむことができます。

下処理後の白子の保存方法

白子は非常にデリケートで傷みやすい食材です。

一度に使い切れずに余ってしまった場合は、適切な方法で保存する必要があります。

生の白子をそのまま生で保存するのは、味や風味が急速に劣化するため推奨されません。

必ず下処理(湯通し・冷却・水気取り)を済ませてから保存しましょう。

1. 冷蔵保存(昆布塩水)

下処理済みの白子を2~3日中に食べる場合は、冷蔵保存が可能です。

プロの料理人の中には、昆布と塩水(水500ccに塩10g程度)に浸けて保存する方法を取る方もいます。

これは「海の水に戻す」イメージで、白子に下味をつけつつ旨味を増す効果が期待できます。

ただし、昆布からぬめりが出るため、早めに食べきる必要があります。

一般的な家庭では、下処理後に水気をしっかり切り、ラップで包んでチルド室で保存するのが手軽です。

2. 冷凍保存

長期間保存したい場合は、冷凍保存が適しています。

下処理(湯通し・冷却)を済ませた白子の水気をキッチンペーパーで徹底的に拭き取ります。

その後、一口大に切り分けたものを1つずつラップでぴったりと包みます。

これをジップロックなどの密閉袋に入れ、できるだけ空気を抜いて冷凍庫で保存します。

冷凍保存の期間と解凍方法

冷凍保存した場合、約30日程度が保存期間の目安です。

ただし、家庭用冷凍庫では「冷凍焼け」を起こしやすいため、早めに使い切ることをおすすめします。

解凍する際は、冷蔵庫でゆっくり自然解凍するか、流水解凍します。

電子レンジでの解凍は火が入りすぎてしまうため避けましょう。

白子鍋の下処理と日持ちの必要性総括

この記事では、白子鍋における下処理の必要性について紹介しました。

最後にこの記事のポイントをまとめます。

- 白子鍋の下処理は美味しさと安全のために必要

- 新鮮な白子は白く張りがあり形が崩れていないものを選ぶ

- 下処理をしないと臭みやアニサキスのリスクが残る

- 白子のぬめりや臭みは塩水または塩もみで取る

- アニサキス対策は70℃で1分以上の加熱が基本

- 白子の下処理方法は魚の種類(鱈、鮭)で大差ない

- 鍋に入れる場合も湯通しまでの下処理が推奨される

- 白子を鍋に入れる手順は「洗浄」「筋取り」「湯通し」「冷却」

- 生のまま鍋に入れる場合は加熱時間に細心の注意を払う

- 白子鍋での加熱時間は安全と食感のバランスが重要

- 下処理済みなら鍋で温める程度(1~2分)で良い

- 生のままなら安全のため数分間の加熱が推奨される

- 白子を鍋に入れるタイミングは他の具材に火が通った最後

- 下処理後の白子は冷蔵または冷凍で保存する

- 冷凍保存する場合は必ず下処理を済ませてから行う