ご家庭での焼肉を格別なものにする牛タンですが、お店のような美味しさを再現するのは難しいと感じていませんか。

実は、牛タンの下ごしらえは焼肉の成功を左右する重要な工程です。

この記事では、スーパーで役立つ牛タンの選び方から、焼肉用の下ごしらえ、そしてスライスやブロックといった形状ごとの下ごしらえのコツまで、網羅的に解説します。

さらに、牛タン特有の臭みを消す方法や、下ごしらえに重曹を活用して漬け込みで柔らかくする秘訣もご紹介。

美味しい味付けのヒントとして味の素やごま油の活用法、焼肉だけでなくシチューにする際の下ごしらえ、さらには余った際の正しい保存方法である冷凍のポイントまで、あなたの疑問をすべて解決します。

記事のポイント

- 牛タンの臭みを取り除き柔らかくする下ごしらえの全手順

- 焼肉用・スライス・ブロックなど形状別の最適な処理方法

- プロが実践する絶品の味付けと焼き加減のコツ

- 余った牛タンの正しい保存方法とシチューなどへの活用術

自宅で絶品!牛タンの下ごしらえで焼肉を格上げ

- 美味しさの基本は新鮮な牛タンの選び方

- 牛タン特有の臭みを消す方法とは?

- 漬け込みで柔らかくするプロのテクニック

- 下ごしらえ重曹で肉質を柔らかくするコツ

- 焼肉用の下ごしらえで食感が変わる

- 簡単!スライス牛タンの下ごしらえ手順

- ブロック牛タンの下ごしらえと捌き方

美味しさの基本は新鮮な牛タンの選び方

美味しい牛タン料理を作るための第一歩は、なんといっても新鮮な素材を選ぶことです。

スーパーマーケットや精肉店で牛タンを選ぶ際には、いくつかのポイントを押さえておくと、より質の高いものを手に入れることができます。

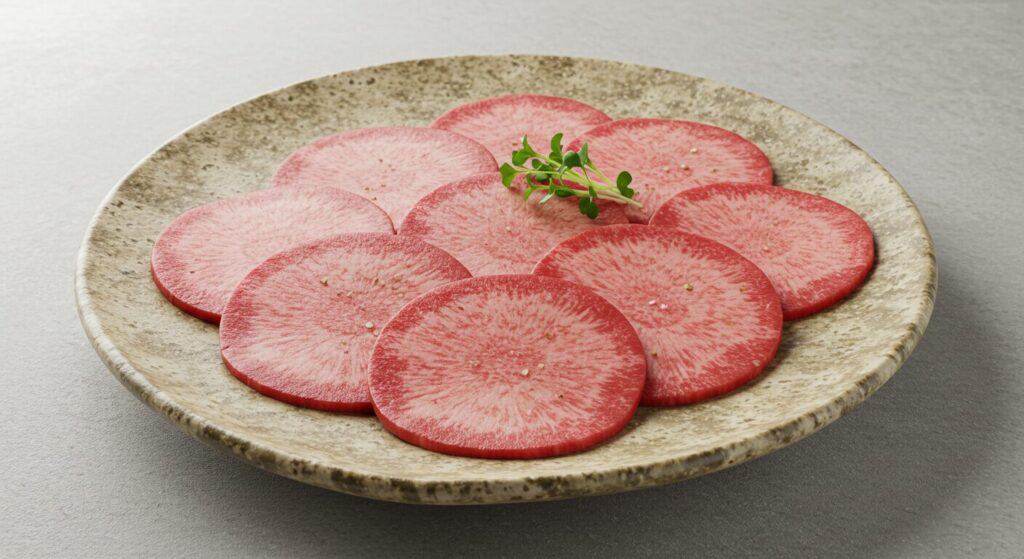

まず注目したいのは「色」です。新鮮な牛タンは、明るく鮮やかなピンク色をしており、表面には自然な光沢があります。

逆に、色がくすんでいたり、茶色っぽく変色していたりするものは鮮度が落ちている可能性が高いでしょう。

特に、パックの底にドリップと呼ばれる赤い肉汁が多く溜まっているものは、旨味成分が流れ出てしまっているサインなので避けるのが賢明です。

次に、「弾力」も重要な指標となります。見た目では判断しにくいかもしれませんが、新鮮な牛タンは指で軽く押したときに、しっかりとした弾力があり、すぐに元の形に戻る特徴があります。

ぶよぶよと柔らかすぎるものは、鮮度が落ちているか、解凍と冷凍を繰り返したものである可能性が考えられます。

豆知識:白い牛タンと赤い牛タン

牛タンの表面の色味にも注目してみましょう。一般的に、表面が白っぽい牛タンは脂肪が適度に含まれており、柔らかくジューシーな食感を楽しめる傾向があります。

一方で、赤身が強い牛タンは、肉質がしっかりしており、歯ごたえのある味わいが特徴です。どちらが良いというわけではなく、お好みの食感に合わせて選ぶのがおすすめです。

これらのポイントを意識するだけで、ご家庭で調理する牛タンの味わいが格段に向上します。美味しい焼肉やシチューを作るために、まずは素材選びからこだわってみてはいかがでしょうか。

牛タン特有の臭みを消す方法とは?

牛タンを美味しくいただく上で、避けては通れないのが特有の臭みを取り除く工程です。この臭みの主な原因は、肉の内部に残っている血液や、真空パックされた際に染み出すドリップ(肉汁)にあります。

この「血抜き」という下ごしらえを丁寧に行うことで、牛タン本来の旨味を最大限に引き出すことができます。

血抜きの方法は、かけられる時間に応じていくつか選択肢があります。

一番手軽な「流水」での血抜き

時間がない場合でも、最低限行いたいのが流水での洗浄です。ボウルに牛タンを入れ、流水にさらしながら、表面のぬめりや血の塊を優しく揉み洗いします。

特に、タンの裏側(ザラザラした面)は血が溜まりやすいので、意識して洗いましょう。

その後、たっぷりの水に30分~1時間ほど浸けておくだけでも、かなりの臭みを取り除くことが可能です。水が赤く濁ってきたら、途中で何度か水を交換するとより効果的です。

より効果的な「塩水」での血抜き

スタンダードな方法として、塩水に漬け込むやり方があります。

塩には浸透圧の作用があり、肉の内部から臭みの原因となる水分や血液を外に引き出す効果が期待できます。また、同時に肉の水分が過剰に流れ出るのを防ぎ、旨味を閉じ込める働きもあります。

手順は簡単で、ボウル1杯の水に対して大さじ1~2杯程度の塩を溶かした塩水を作り、そこに洗浄した牛タンを30分から1時間ほど漬け込むだけです。

塩水の濃度に注意

塩水の濃度が高すぎると、肉が塩辛くなってしまうだけでなく、逆に水分が抜けすぎて硬くなる原因にもなります。

あくまでも臭み抜きが目的ですので、しょっぱいと感じない程度の濃度を心がけてください。

これらの血抜き処理を行うだけで、ご家庭の牛タンがお店で食べるような雑味のないクリアな味わいに変わります。少しの手間を惜しまず、ぜひ実践してみてください。

漬け込みで柔らかくするプロのテクニック

牛タンの食感を格段に向上させる秘訣は、「酵素」の力を借りた漬け込みにあります。食材に含まれる酵素には、肉のタンパク質を分解し、筋繊維をほぐして柔らかくする働きがあります。

この性質を利用することで、硬くなりがちな牛タンも、驚くほどしっとりと柔らかく仕上げることが可能です。

ご家庭で手軽に試せる、代表的な漬け込み食材をいくつかご紹介します。

塩麹や味噌を使った漬け込み

発酵食品である塩麹や味噌には、プロテアーゼというタンパク質分解酵素が豊富に含まれています。

これらに漬け込むことで、牛タンが柔らかくなるだけでなく、発酵由来の旨味成分(アミノ酸)が加わり、味わいに深いコクが生まれます。

牛タンの重量の10%程度の塩麹を全体に揉み込み、密閉袋に入れて冷蔵庫で一晩寝かせるのがおすすめです。

調理前には、表面の塩麹をキッチンペーパーで軽く拭き取ると、焦げ付きを防ぐことができます。

玉ねぎを使った漬け込み

玉ねぎにも、塩麹と同様にプロテアーゼが含まれています。

すりおろした玉ねぎに牛タンを漬け込むことで、酵素の力が働き、肉質を柔らかくしてくれます。玉ねぎの自然な甘みと風味が牛タンに移り、美味しさもアップします。

すりおろした玉ねぎに牛タンを30分~2時間ほど漬け込むだけで効果があります。ただし、長時間漬け込みすぎると、逆に牛タンの旨味が玉ねぎの水分に逃げてしまうことがあるため注意が必要です。

その他にも、パイナップルやキウイフルーツなどの果物にも強力なタンパク質分解酵素が含まれています。

少量加えるだけで劇的に柔らかくなりますが、効果が強すぎるため、漬け込み時間には十分注意してくださいね。

これらの漬け込みテクニックを使いこなせば、硬い部位の牛タンでも、専門店のような柔らかい食感を実現できます。ぜひ、色々な食材で試してお好みの方法を見つけてみてください。

下ごしらえ重曹で肉質を柔らかくするコツ

硬い牛タンを柔らかくするための裏技として、非常に効果的なのが「重曹」を活用する方法です。重曹(炭酸水素ナトリウム)は弱アルカリ性の性質を持っており、このアルカリ性が肉のタンパク質繊維に作用し、組織の結合を緩めることで肉質を柔らかくする効果があります。

重曹を使った下ごしらえは、肉を柔らかくするだけでなく、前述の血抜きと同様に、牛タン特有の臭みを和らげる効果も期待できるため、一石二鳥の優れた方法と言えるでしょう。

具体的な手順は以下の通りです。

- 重曹水を作る:ボウルに牛タンが浸かる程度の水(約400cc)を用意し、そこに重曹と塩をそれぞれ小さじ1杯程度加えてよく混ぜ溶かします。

- 牛タンを漬け込む:作った重曹水に牛タンを入れ、冷蔵庫で1〜2時間ほど漬け込みます。

- しっかりと洗い流す:調理の前に、牛タンを流水でしっかりと洗い、表面の重曹水を完全に洗い流します。その後、キッチンペーパーで水気を丁寧に拭き取れば下ごしらえは完了です。

重曹使用時の注意点

重曹は食品添加物としても使われる安全なものですが、いくつか注意点があります。

・独特の苦味:重曹自体に少し苦味があるため、調理前にしっかり洗い流さないと料理の風味を損なうことがあります。

・使用量と時間:重曹の量が多すぎたり、漬け込み時間が長すぎたりすると、肉の風味が損なわれたり、食感が不自然になったりすることがあります。まずは記載の分量と時間を目安に試してみてください。

この方法を使えば、比較的安価で手に入りやすい硬めの牛タンでも、驚くほど食べやすい食感に変えることができます。

特に厚切りの牛タンを柔らかく仕上げたい場合には、非常に有効なテクニックです。

焼肉用の下ごしらえで食感が変わる

焼肉用にカットされた牛タンをさらに美味しくするためには、焼く直前のちょっとした下ごしらえが非常に重要になります。

特に厚切りの牛タンの場合、このひと手間で噛み切りやすさや味の染み込み方が劇的に変わります。

食感を左右する「筋切り・隠し包丁」

牛タンの食感を大きく左右するのが「筋切り(隠し包丁)」です。牛タンは筋肉の塊であるため、内部には硬い筋繊維が走っています。

この繊維を断ち切るように包丁で切り込みを入れることで、加熱によって肉が縮んで硬くなるのを防ぎ、噛み切りやすい柔らかな食感になります。

切り込みの入れ方は、肉の厚さの3分の1から半分程度の深さまで、格子状に入れるのが一般的です。表面だけでなく、裏面にも同様に切り込みを入れるとさらに効果的です。

この時、表と裏の切り込みが重ならないように、少しずらして入れるのがプロの技です。

筋切りのメリット

- 食感の向上:筋繊維が断ち切られ、驚くほど柔らかく噛み切りやすくなる。

- 味の染み込み:切り込みから塩コショウなどの下味が中まで浸透しやすくなる。

- 均一な火の通り:熱が内部まで伝わりやすくなり、焼きムラを防ぐことができる。

焼きムラを防ぐ「常温に戻す」工程

もう一つ大切なのが、焼く前に冷蔵庫から出し、肉を常温に戻しておくことです。

冷たいままの牛タンを熱い網やフライパンに乗せると、表面だけが急激に焼けてしまい、中心部まで熱が伝わる前に硬くなってしまいます。

季節にもよりますが、夏場なら調理の20分前、冬場なら1時間前くらいに冷蔵庫から出しておくのが目安です。

このひと手間で、中心まで均一に火が通り、ジューシーで柔らかな焼き上がりを実現できます。

これらの下ごしらえは、焼肉店では当たり前に行われているプロの技術です。ご家庭でもぜひ取り入れて、ワンランク上の牛タン焼肉を楽しんでください。

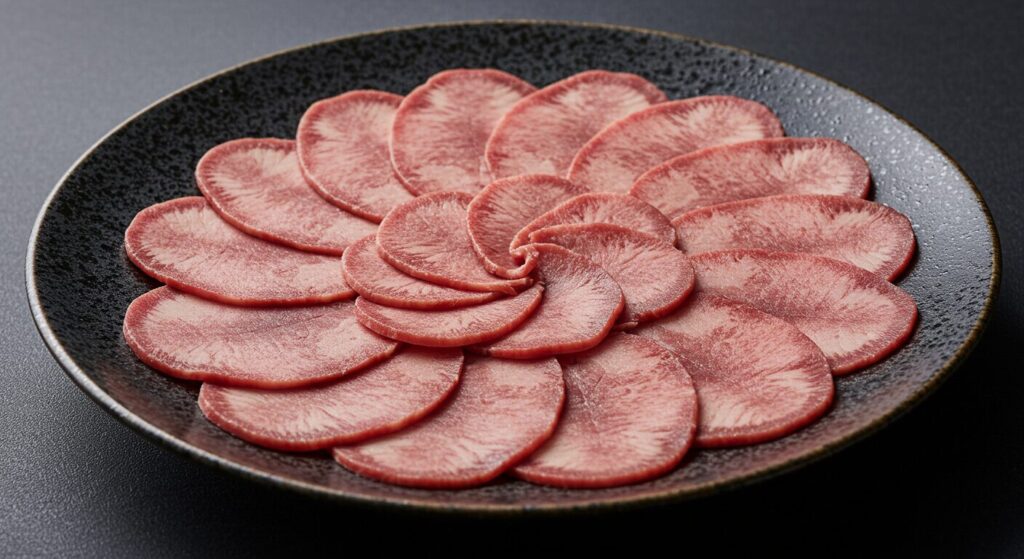

簡単!スライス牛タンの下ごしらえ手順

スーパーなどで手軽に購入できるスライス済みの牛タンは、下ごしらえが不要だと思われがちですが、簡単なひと手間を加えるだけで、その美味しさをさらに引き立てることができます。

まず、最も重要なポイントは「ドリップをしっかり拭き取ること」です。

パックの底に溜まっている赤い液体(ドリップ)は、臭みの原因になるだけでなく、旨味成分が流れ出てしまった証拠でもあります。

調理を始める前に、キッチンペーパーを使って、牛タンの表面の水分を一枚一枚丁寧に拭き取りましょう。

これだけでも、焼いたときの雑味がなくなり、クリアな味わいになります。

次に、もし時間に少し余裕があれば、軽い塩水処理を試してみてください。

前述の通り、薄い塩水にさっと通すか、軽く塩を振って数分置くことで、余分な水分と臭みが抜け、同時に適度な下味が付きます。

薄切りなので、漬け込み時間は5分から10分程度で十分です。

スライス牛タンは火の通りが非常に早いので、焼きすぎは禁物です!強火で両面をさっと炙る程度で、ジューシーさを保つのが美味しく仕上げるコツですよ。

また、焼く直前にごま油を軽く絡めておくと、風味が増すとともに、網やフライパンに付きにくくなる効果もあります。

スライス牛タンは手軽さが魅力ですが、これらの簡単な下ごしらえを行うことで、素材のポテンシャルを最大限に引き出すことが可能です。ぜひ、次回の焼肉の際に試してみてください。

ブロック牛タンの下ごしらえと捌き方

牛タンブロックを丸ごと一本購入した場合、自分で捌く必要がありますが、部位ごとの特徴を理解すれば、焼肉だけでなく様々な料理に活用でき、コストパフォーマンスも非常に高くなります。

ここでは、基本的な捌き方と、部位ごとのおすすめの調理法を解説します。

基本的な捌き方の手順

牛タンブロックの処理は、まず硬い皮や余分な筋を取り除くことから始まります。

- タン皮を剥く:もし皮付きの場合は、熱湯にさっと通すと皮が剥きやすくなります。包丁で切り込みを入れ、手で丁寧に剥がしていきます。

- タン下とタンルートを取り除く:タンの裏側についている「タン下」と呼ばれる硬い筋の部分と、喉に近い「タンルート(喉仏)」を切り離します。

これらの部分は非常に硬いため、焼肉には向きませんが、煮込み料理に使うと絶品の出汁が出ます。 - タン先とタン中・タン元に分ける:残った本体部分を、細くなっている「タン先」と、根元に近い柔らかい「タン中・タン元」に切り分けます。

ハンマーで叩く?

一部の焼肉店では、筋繊維を断ち切って柔らかくするために、肉叩きハンマーで牛タンを叩いてから提供することがあります。

ご家庭で厚切り牛タンを調理する際、筋切りと合わせて試してみるのも一つの方法かもしれません。

部位別のおすすめ調理法

捌いた牛タンは、部位ごとに硬さや脂の乗り方が大きく異なります。それぞれの特徴に合わせた調理法を選ぶのが、美味しく食べきるコツです。

| 部位 | 特徴 | おすすめの調理法 |

|---|---|---|

| タン先 | 脂肪が少なく、赤身がちで硬めの肉質。 | 薄切りにしてタン塩に。または、じっくり煮込むことで柔らかくなるため、シチューやカレー、スープに最適。 |

| タン中 | 適度なサシが入り、柔らかさと歯ごたえのバランスが良い。 | 焼肉の定番部位。少し厚めにカットして、牛タンステーキにするのもおすすめ。 |

| タン元(特上タン) | 最も根元に近い部分。サシが豊富で非常に柔らかい最高級部位。 | 厚切りにして焼肉にするのが一番。素材の味を活かすため、シンプルな塩コショウでの味付けが最適。 |

| タン下・タン筋 | 硬い筋の部分。焼肉には不向き。 | 捨てずに取っておき、長時間煮込む料理に活用。旨味が凝縮された絶品のスープストックが取れる。 |

牛タンブロックを自分で捌くのは少し手間がかかりますが、部位ごとの味わいの違いを楽しめるのが最大の魅力です。ぜひ一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

調理法別!牛タン下ごしらえと焼肉以外の活用術

- 味付けは味の素とごま油が決め手

- 焼肉以外に!シチューの下ごしらえ方法

- 正しい保存方法と冷凍のポイント

- 完璧な牛タン下ごしらえで焼肉を楽しもう

お店の牛タンの味付けを再現?ごま油と味の素を使ってみよう!

丁寧な下ごしらえを終えた牛タンを、さらに美味しく仕上げるための味付け。シンプルながらも奥が深い、定番の味付けをご紹介します。

焼肉店で食べるような本格的な味わいを再現する上で、ごま油は欠かせない存在です。ごま油を牛タンに絡めることで、豊かな香りがプラスされるだけでなく、肉の表面をコーティングして旨味を閉じ込め、ジューシーな焼き上がりを助ける効果があります。

基本的な味付けの手順は以下の通りです。

- 下処理を終えた牛タンの水気をキッチンペーパーでしっかり拭き取ります。

- ボウルに牛タンを入れ、塩、粗挽きのブラックペッパーを振ります。

- 最後にごま油を回しかけ、全体に優しく揉み込んで味をなじませます。

この状態で15分ほど室温に置いておくと、味がしっかりと染み込みます。お好みで、すりおろしニンニクや刻みネギを加えると、さらに風味豊かになります。

仙台牛タン風の味付けの秘密?

仙台名物の厚切り牛タンの味付けの秘密として、「味の素(うま味調味料)」を使うという情報があります。

味付けなしの牛タンに味の素をまんべんなく振りかけ、一晩置くことで、肉が柔らかくなり、お店で食べるような独特の旨味が生まれるとされています。

塩コショウとはまた違った、深みのある味わいを試してみたい方は、チャレンジしてみる価値があるかもしれません。

もちろん、レモンを絞ってさっぱりといただくのも定番の美味しい食べ方です。

しかし、まずはシンプルな塩、コショウ、ごま油、そして隠し味としてのうま味調味料で、牛タン本来の味を最大限に引き出す味付けを試してみてはいかがでしょうか。

焼肉以外に!牛タンシチューの下ごしらえ方法

牛タンは焼肉だけでなく、じっくり煮込むことで、とろけるように柔らかい食感を楽しむことができる食材です。

特に、焼肉には向かないタン先や、捌いたときに出るタン筋などの硬い部位は、シチューにすることでその真価を発揮します。

牛タンシチューを成功させるための下ごしらえのポイントは、「下茹で」と「香味野菜との煮込み」です。

臭みを取り除く「下茹で」

まず、カットした牛タンをたっぷりの熱湯に入れ、表面の色が変わるまで数分間茹でます。この工程により、アクや余分な脂、臭みが取り除かれ、すっきりとした味わいのシチューに仕上がります。

茹でこぼしたお湯は捨て、牛タンは一度ザルにあげて軽く水洗いします。

旨味を引き出す「香味野菜」

次に、本格的な煮込みに入ります。鍋にバターやオリーブオイルを熱し、玉ねぎ、にんじん、セロリといった香味野菜を、あめ色になるまでじっくりと炒めます。

野菜の甘みと香りを十分に引き出すことが、シチューの味の土台となります。

そこに下茹でした牛タン、赤ワイン、トマトピューレ、デミグラスソース、そしてローリエやタイムなどのハーブを加え、牛タンが柔らかくなるまで弱火でコトコトと煮込みます。

煮込み時間の目安

- 2時間程度:ほどよい食感が残る柔らかさ。

- 4時間以上:箸でほぐれるほど、ほろほろの食感に。

- 圧力鍋の場合:15分~30分の加圧で、時短しながらとろとろの仕上がりになります。

焼肉で残ってしまった牛タンや、ブロックから切り出した硬い部位を有効活用できる牛タンシチュー。

時間をかけて丁寧に下ごしらえをすることで、家庭料理とは思えない本格的な一皿が完成します。

正しい保存方法と冷凍のポイント

購入した牛タンを一度に食べきれない場合、正しい方法で保存することが、美味しさを長持ちさせる上で非常に重要です。

保存方法を間違えると、風味が落ちるだけでなく、食中毒のリスクも高まります。ここでは、冷蔵と冷凍、それぞれの保存のコツを解説します。

数日以内に食べるなら「冷蔵保存」

2〜3日以内に食べる予定であれば、冷蔵保存が適しています。保存する際は、以下の手順を守ってください。

- 購入したトレーから牛タンを取り出し、キッチンペーパーで表面の水分(ドリップ)を丁寧に拭き取ります。

- 空気に触れないように、一枚ずつラップでぴったりと包みます。

- 密閉できる保存袋(フリーザーバッグなど)に入れ、袋の中の空気をできるだけ抜いてから口を閉じます。

- 冷蔵庫の中でも温度変化が少なく、低温が保たれるチルド室や、冷蔵庫の奥の方で保存するのが理想です。

長期保存するなら「冷凍保存」

すぐに食べる予定がない場合は、鮮度が落ちないうちに冷凍保存しましょう。家庭での冷凍保存の目安は約1ヶ月です。

冷凍する際も、冷蔵保存と同様に水分を拭き取り、ラップでぴったりと包んでから密閉袋に入れます。

このとき、金属製のバットに乗せて冷凍庫に入れると、急速に冷凍することができ、肉の細胞破壊を最小限に抑え、品質の劣化を防ぐことができます。

冷凍した牛タンの解凍方法

冷凍した牛タンを美味しく食べるためには、解凍方法が非常に重要です。最もおすすめなのは、調理する半日〜1日前に冷凍庫から冷蔵庫に移し、ゆっくりと時間をかけて自然解凍する方法です。

急激な温度変化を避けることで、ドリップの流出を抑え、旨味や食感を損なわずに解凍できます。

急いでいる場合は、密閉袋のまま氷水に浸けて解凍する方法もありますが、電子レンジの解凍機能は加熱ムラが起きやすいため、最終手段と考えましょう。

正しい保存と解凍の知識を身につけることで、いつでも美味しい牛タンを楽しむことができます。食材を無駄にせず、最後まで美味しくいただきましょう。

牛タンを下ごしらえして焼肉を楽しもうのまとめ

記事のポイントをまとめます。

- 美味しい牛タン選びは鮮やかなピンク色と光沢が目印

- 臭みの原因である血やドリップは流水や塩水で取り除く

- 塩麹や玉ねぎの酵素を利用した漬け込みで肉質を柔らかくする

- 重曹水に漬け込むと臭み取りと柔らかくする効果が同時に得られる

- 厚切り牛タンには格子状の筋切り(隠し包丁)が不可欠

- 焼く前には必ず常温に戻し焼きムラを防ぐ

- スライス牛タンでもドリップの拭き取りは重要

- ブロックはタン先・タン中・タン元など部位ごとに捌き分ける

- 硬いタン先やタン筋はシチューなどの煮込み料理に最適

- 味付けの基本は塩コショウと風味豊かなごま油

- 仙台風の味付けにはうま味調味料(味の素)が隠し味になることも

- シチューの下ごしらえでは下茹ででアクや臭みを除く

- 保存する際は水分を拭き取り空気に触れさせないことが鉄則

- 冷凍保存は約1ヶ月が目安で急速冷凍が品質を保つコツ

- 冷凍牛タンの解凍は冷蔵庫での自然解凍が最もおすすめ