夏の味覚であるとうもろこし。美味しく茹でたつもりでも、時間が経つと表面がくぼみ、茹でるとしわしわになるという経験はありませんか。

そもそも、とうもろこしがしわしわ なぜそうなるのか、その原因をご存じでしょうか。また、しわしわ 食べられるのか、あるいはしわしわ 食べられない危険な状態なのか、見分け方も気になります。

この記事では、とうもろこし しわしわ 復活の可能性から、正しいとうもろこし 下ごしらえ、そしてしわしわにならない 方法までを網羅的に解説します。特に簡単なしわしわにならない レンジ術や、美味しさを保つしわしわにならない 保存のコツ、万が一しわしわになった場合の救済しわしわ レシピまで、とうもろこしを最後まで美味しく楽しむための情報をお届けします。

- とうもろこしがしわしわになる原因と食べられるかの見分け方

- しわしわの状態から見た目を復活させる具体的な方法

- 茹で方やレンジ調理でしわしわを防ぐ下ごしらえと加熱法

- 美味しさを保つ保存のコツと、しわしわ活用レシピ

とうもろこしのしわしわは復活は可能?原因と見分け方

- とうもろこしがしわしわになるのは なぜ?

- しわしわになったとうもろこしは食べられる?

- 注意!しわしわで食べられない状態とは

とうもろこしがしわしわになるのはなぜ?

とうもろこしがしわしわになってしまう最大の原因は「水分の蒸発」です。

とうもろこしの粒は、収穫された後も呼吸を続けており、時間とともに水分が失われていきます。

特に、茹でたり電子レンジで加熱したりした後は、実の内部の水分が外気によって急速に蒸発しやすい状態です。

高温のまま放置すると、粒の内部から水分が抜け、皮がその水分を失った分だけ縮んでしまいます。

これが、あの「しわしわ」の状態を引き起こすのです。

茹でた直後はプリプリしていても、ザルにあげたまま冷ますと、冷めていく過程で水分がどんどん飛んでしまうため注意が必要になります。

補足:鮮度の低下も一因

収穫から時間が経過したとうもろこしは、元々保持している水分量が減少しています。

鮮度が落ちたとうもろこしは、調理前からすでに実の張りが失われかけていることもあり、加熱するとさらに水分が抜けてしわしわになりやすい傾向があります。

しわしわになったとうもろこしは食べられる?

結論から申し上げますと、単に水分が蒸発してしわしわになっただけのとうもろこしは、食べても問題ありません。

ただし、注意点が一つあります。

それは、「味や食感は著しく落ちている」という点です。

前述の通り、しわしわの状態は水分と一緒にとうもろこし本来の甘みや旨味も抜けてしまっているサインです。

そのため、そのまま食べると「パサパサする」「甘みがほとんどない」「実が硬い」と感じることが多く、茹でたてのようなジューシーさや風味は期待できません。

そのままかぶりつくには不向きですが、料理の具材として活用する方法(詳しくは後述のレシピで解説します)で、美味しく消費することは十分可能です。

注意!しわしわで食べられない状態とは

しわしわの状態が、単なる乾燥ではなく「腐敗」によるものである場合は、絶対に食べてはいけません。

食中毒を引き起こす可能性があります。

とうもろこしは皮に覆われているため、外見だけでは内部の腐敗に気づきにくいことがありますが、以下のようなサインが見られる場合は、残念ですが廃棄してください。

危険なサイン:腐敗したとうもろこしの特徴

- 異臭:皮をむいた時に、酸っぱいニオイや、ツンとした刺激臭、納豆のような発酵臭がする。

- ぬめり:実の表面がネバネバ、ぬるぬるとした感触があり、糸を引くことがある。

- 変色・カビ:実の一部が黒や緑、茶色っぽく変色している、またはフワフワとしたカビが生えている。

- 溶け:実がぶよぶよと柔らかく、水分が出て溶けたようになっている。

これらの特徴は、水分が抜けただけの「しわしわ」の状態とは明らかに異なります。

少しでも「おかしい」と感じたら、無理に食べるのはやめましょう。

とうもろこしのしわしわ復活法と今後の予防策

- 見た目を戻す!しわしわになった時の対処法

- 味を活かす!しわしわ活用レシピ

- そもそも 茹でるとしわしわになる?

- 大切な とうもろこしの下ごしらえ

- 鉄則!しわしわにならない方法(茹で方)

- 簡単!しわしわにならないレンジ術

- 長持ち!しわしわにならない保存テク

見た目を戻す!しわしわになった時の対処法

一度しわしわになってしまったとうもろこしを、収穫直後のようなプリプリした状態に完全に戻すことは残念ながら困難です。

しかし、見た目だけをある程度ふっくらとさせる「応急処置」は存在します。

これは、乾燥したとうもろこしに再度水分を吸わせて、一時的に実を膨らませる方法です。

しわしわの見た目復活法(茹で直し)

- 鍋に水(1.5L程度)を沸かし、塩(大さじ1杯・約20g)を加えます。

- 沸騰したお湯にしわしわのとうもろこしを入れ、中弱火で1〜2分、長くても10分程度茹で直します。

- 火を止めた後、すぐに取り出さず、そのまま10分ほどお湯につけておくと、水分が実に行き渡りやすくなります。

注意点:味は復活しない

この方法で見た目は一時的にふっくらしますが、抜けてしまった甘みや旨味は復活しません。

あくまで見た目の改善策であり、食感も「モサモサする」「硬い」と感じることが多いです。

このため、復活させたとうもろこしはそのまま食べるのではなく、次に紹介する「活用レシピ」で消費するのが最も賢明な方法と言えます。

味を活かす!しわしわ活用レシピ

しわしわになったとうもろこしは、甘みやジューシーさが失われています。

そこで、食感や味の落ちをカバーできる料理に活用するのがおすすめです。

ポイントは「味をしっかり足す」「食感が気にならないようにする」「他の旨味と合わせる」の3点です。

1. ポタージュ(コーンスープ)

実が硬くなっていても、ミキサーやフードプロセッサーにかけて滑らかにしてしまえば食感は関係ありません。

牛乳やブイヨンと合わせて加熱し、美味しいポタージュにしましょう。

甘みが足りない場合は、砂糖を少し足したり、玉ねぎを多めに加えて甘みを補うと調整できます。

2. 焼きとうもろこし・バター醤油炒め

醤油、みりん、バターなどで濃いめの味付けをすることで、とうもろこし自体の甘みの少なさを強力にカバーできます。

フライパンで実を炒め、香ばしく仕上げましょう。

ご飯のおかずやおつまみに最適です。

3. かき揚げ

ちくわや枝豆、エビなど、他の旨味がある食材と一緒にかき揚げにするのも良い方法です。

衣をつけて揚げることで、実の硬さも気になりにくくなり、他の食材の旨味と合わさって美味しく食べられます。

4. コーンコールスロー

実を芯から外し、千切りにしたキャベツなど他の野菜と合わせてコールスローにします。

マヨネーズや酢、砂糖などでしっかりと味付けするため、とうもろこしのパサつきが抑えられ、サラダの食感の一部として活躍します。

そもそも茹でるとしわしわになる?

「茹でるからしわしわになる」と思われがちですが、厳密には「茹でた後の処理」に原因があります。

前述の通り、しわしわの根本原因は水分の蒸発です。

茹でること自体はとうもろこしに水分を与えていますが、問題は茹で上がった直後にあります。

熱湯から取り出したとうもろこしは非常に高温です。

これをそのままザルなどに上げて空気に触れさせると、冷めていく過程で実の水分が一気に蒸発し、皮が縮んでしまいます。

つまり、茹で時間が長すぎたからではなく、茹でた後の「乾燥対策」を怠ったことが、しわしわの最大の原因なのです。

大切な とうもろこしの下ごしらえ

とうもろこしの美味しさを最大限に引き出し、しわしわを防ぐためには、調理前の下ごしらえが非常に重要です。

ポイントは「薄皮」を残すこと

とうもろこしを茹でる際も、電子レンジで加熱する際も、外側の緑色の硬い皮だけをむき、内側の薄皮を1〜2枚残すのが基本です。

この薄皮には、とうもろこしの風味や甘みを閉じ込め、加熱時の水分の蒸発を最小限に抑える「天然のラップ」のような役割があります。

外皮(緑の皮)はNG

逆に、外側の緑色の皮を残したまま加熱すると、青臭さが実(み)に移ってしまうことがあるため、しっかり取り除きましょう。

ヒゲもできるだけ取っておくと、食べた時の口当たりが良くなります。

鉄則!しわしわにならない方法(茹で方)

とうもろこしを茹でる際にしわしわにさせないためには、茹で上がった直後の「1分」が勝負です。

蒸発が本格的に始まる前に、以下のいずれかの方法で水分をコーティングしましょう。

方法1:熱いうちにラップで包む

最も手軽で効果的な方法です。

茹で上がったとうもろこしをトングなどで取り出し、熱いうちに1本ずつ、すき間なくラップでぴったりと包みます。

ラップが蓋の代わりとなり、水分の蒸発を物理的に防ぎます。

そのまま粗熱が取れるまで室温で置いておきましょう。

方法2:塩水に漬ける

茹で上がったとうもろこしを、すぐに濃いめの塩水(水1Lに塩大さじ2程度)に10秒〜10分ほど漬けます。

塩水が粒の表面をコーティングし、水分の蒸発を防ぐと同時に、甘みを引き立てる適度な塩味も付きます。

方法3:氷水で一気に冷やす [5]

ボウルに用意した氷水に、茹で上がったとうもろこしを入れ、一気に冷やします。

数分間つけて粗熱を完全に取り去ることで、水分の蒸発を止めます。

実が引き締まり、シャキッとした食感に仕上がるのも特徴です。

どの方法でも、茹で上がったらすぐに実行することが重要です。

ザルにあげたまま放置する時間を作らないようにしてください。

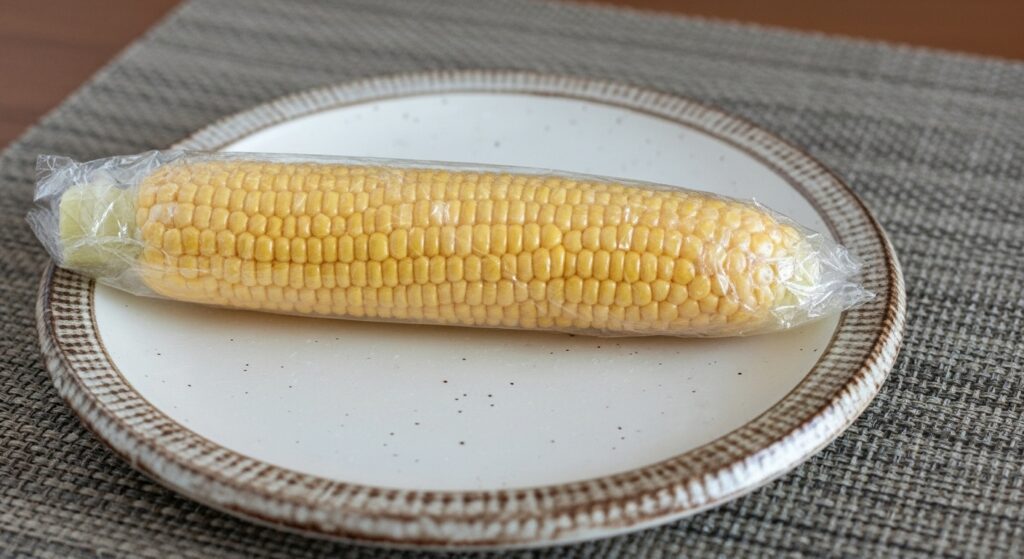

簡単!しわしわにならないレンジ術

「お湯を沸かすのが面倒」「1本だけ加熱したい」という方には、電子レンジでの調理がおすすめです。

電子レンジは水分が逃げにくく、しわしわになりにくい調理法と言えます。

水を使わないため栄養が水に溶け出さず、甘みが凝縮されるメリットもあります。

レンジでしわしわにならない手順

- 下ごしらえをします。

皮付きの場合は前述の通り薄皮を1〜2枚残し、皮なしの場合は全体をさっと水で濡らします。 - 水分が蒸発しないよう、1本ずつラップでぴったりと包みます。

- 電子レンジ(500W〜600W)で1本あたり約4分30秒〜5分加熱します。

- 加熱後、ラップをすぐに外さず、そのまま5分ほど置いて蒸らします。急激な温度変化による水分の蒸発を防ぎます。

さらに塩味をつけたい場合や、しわしわ防止を徹底したい場合は、加熱後にラップを外し、塩水(水1カップに塩小さじ1程度)を入れた保存袋に入れてしばらく置く方法も効果的です。

長持ち!しわしわにならない保存テク

とうもろこしは「生」での長期保存には非常に不向きな野菜です。

収穫された瞬間から糖がデンプンに変わり、甘みが失われ、水分が抜けていきます。

しわしわになる前に正しく保存処理をすることが、美味しさを保つ最大のコツです。

冷蔵保存(3〜4日目安)

数日以内に食べきる場合は、購入後すぐに加熱(茹でるかレンジ)してしまうのが最善です。

前述の「しわしわにならない方法」で加熱した後、熱いうちに1本ずつラップで包みます。

粗熱が取れたら、そのまま冷蔵室で保存してください。

これにより、冷蔵庫内での乾燥を防ぎ、3〜4日はプリプリの状態を保てます。

冷凍保存(約1ヶ月目安)

長期間保存したい場合は冷凍が最適です。冷凍方法は2パターンあります。

パターン1:生のまま皮付きで冷凍

最も簡単な方法です。皮付きのまま1本ずつラップで包み、冷凍用保存袋に入れて冷凍庫へ。

食べるときは、凍ったままラップをして電子レンジで加熱します(600Wで約5〜6分)。

パターン2:加熱してから冷凍

かために茹でるかレンジで加熱した後、水気をよく拭き取ります。

使いやすいように3〜4cmの輪切りにするか、粒を芯から外します。

それらをラップで小分けに包むか、保存袋に平らに入れて冷凍します。

加熱後に冷凍したものは、凍ったままスープや炒め物に使え、粒の状態ならサラダのトッピングにも便利です。

とうもろこしのしわしわを復活させるの総括

この記事のポイントをまとめます。

- とうもろこしがしわしわになる主な原因は水分の蒸発

- 加熱後に高温のまま空気に触れさせると水分が飛んでしまう

- 単なる乾燥によるしわしわは食べても問題ない

- ただし甘みやジューシーさといった味は落ちている

- 異臭・ぬめり・カビがある場合は腐敗しており食べられない

- しわしわの見た目は塩水で茹で直すとある程度復活する

- しかし抜けた甘みや風味は元に戻らない

- 味が落ちたとうもろこしはポタージュやかき揚げなどレシピ活用が最適

- しわしわの予防は茹でた直後の「乾燥対策」が鍵

- 茹でた後すぐに熱いままラップで包むと水分を閉じ込められる

- または塩水や氷水に漬けて急速に冷ますのも有効

- 下ごしらえは薄皮を1〜2枚残すと水分が逃げにくい

- 電子レンジ調理はラップ効果でしわしわになりにくい

- レンジ加熱後はすぐにラップを外さず蒸らすのがコツ

- しわしわを防ぐ保存は加熱処理が基本

- 冷蔵保存は加熱後にラップで包み3〜4日目安

- 冷凍保存は生のままか加熱後で約1ヶ月可能