シチューに使うじゃがいもは下ごしらえで味と食感を引き立てる

わたくしゆたりんの家庭では寒い季節になると、家族みんなでほっこり温まりたくてシチューをよく食べます。でも以前は、じゃがいもが煮崩れしてしまったり、逆に硬すぎたりと、なかなか思うような仕上がりにならずに悩んでいました。

「今日こそは!」と意気込んで作っても、子どもたちに「なんかボソボソしてる」と言われてしまい、がっかりした経験があります。

そんなゆたりんが試行錯誤を重ねて気づいたのは、シチューの美味しさの秘訣は何といってもじゃがいもの下ごしらえにあるということ。下処理をしっかり行うことで、ホクホクとした食感と優しい甘みを引き出すことができるんです。特に子どもたちは食感にうるさいので、ふわふわで口当たりの良いじゃがいもにするための工夫は欠かせません。

適切な下ごしらえをすることで、じゃがいも本来の旨味が際立ち、シチュー全体のコクも深まります。また、煮崩れを防ぐことで見た目も美しく仕上がり、家族の「美味しい!」という笑顔を見ることができるようになりました。忙しい平日でも手軽にできる方法もあるので、毎日の食事作りが楽しくなりますよ。

じゃがいもの下ゆででシチューの仕上がりが変わる理由

じゃがいもを下ゆですることで、表面に薄い膜のようなものができて、煮込み中の煮崩れを防ぐ効果があります。実はゆたりんは最初の頃、下ゆでの工程を面倒に感じて省略していたんですが、毎回じゃがいもが溶けてしまってドロドロのシチューになってしまい、家族からは不評でした。

下ゆでによってじゃがいものでんぷんが適度にアルファ化され、ホクホクとした理想的な食感を生み出すということを知りました。

また、表面が軽く固まることで、長時間煮込んでも形を保ち続けることができるんです。この工程を丁寧に行うことで、一口食べた時に「あ、今日のじゃがいもは違う!」と感じる仕上がりになります。

さらに、下ゆでした じゃがいもは味の浸透も良くなり、シチューのクリーミーなスープと絶妙に絡み合います。特に市販のルウを使う場合でも、この一手間でまるでレストランのような本格的な味わいに変身するんです。時間はほんの少しかかりますが、その価値は十分にありますよ。

じゃがいもの下ごしらえの基本ステップと保存方法

まず、じゃがいもの皮をしっかりと剥き、芽の部分は完全に取り除きます。安全のためにも、緑色になった部分も含めて丁寧に処理することが大切です。カットサイズは一口大を基準に、家族の好みに合わせて調整しましょう。

| 工程 | 時間 | ポイント |

|---|---|---|

| 水にさらす | 10-15分 | でんぷんを適度に除去 |

| 下ゆで | 5-7分 | 竹串が軽く入る程度 |

| 水切り | 2-3分 | しっかりと水分を飛ばす |

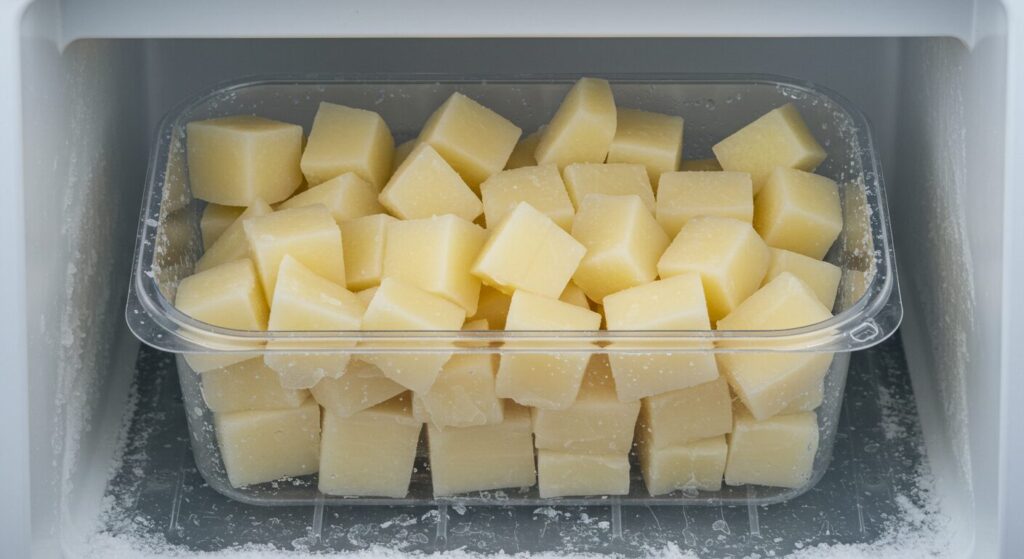

保存方法については、下ゆで後のじゃがいもを冷ましてから密閉容器に入れ、冷蔵庫で2-3日間保存できます。冷凍保存も可能ですが、食感が若干変わるため、できれば冷蔵保存がおすすめ。忙しい平日の夕食準備を楽にするために、休日にまとめて下ごしらえしておくと本当に助かります。

シチューに合うじゃがいもの品種選び

ゆたりんはスーパーでじゃがいもを選ぶ時、「どの品種がいいのかな?」と迷ってしまっていました。シチューに最適な品種を知っておくと、失敗が格段に減りますよ。

男爵いもは粉質でホクホクしているため、シチューには理想的です。一方、メークインは粘質で煮崩れしにくいという特徴があります。

- 男爵いも:ホクホク食感、甘みが強い、シチューに最適

- メークイン:煮崩れしにくい、なめらかな食感

- キタアカリ:甘みが強く、ビタミンC豊富

- インカのめざめ:濃厚な甘み、小ぶりでかわいい

我が家では基本的に男爵いもを使用していますが、たまに変化を付けたい時はキタアカリを選ぶこともあります。子どもたちは甘みの強いじゃがいもを好む傾向があるので、品種選びも大切なポイントになりますね。価格と味のバランスを考えると、やはり男爵いもが一番使いやすいと感じています。

じゃがいもを煮崩れさせない下ごしらえの工夫

煮崩れ防止の最大のコツは、じゃがいもの角を軽く面取りすることです。包丁で軽く角を削ぐだけで、煮込み中の衝撃を和らげることができます。最初は面倒に感じていましたが、慣れてしまえばあっという間にできるようになりました。

下ゆでの際は、沸騰したお湯ではなく、水から徐々に温度を上げていくのがポイントです。急激な温度変化はじゃがいもの表面を傷つけてしまい、煮崩れの原因となります。また、下ゆで後は氷水で急冷することで、でんぷんの糊化を適度に抑制できます。

シチューに加える際も、煮立っている状態ではなく、火を弱めてからそっと入れることが重要です。強火のままじゃがいもを投入すると、どんなに下ごしらえを頑張っても煮崩れしてしまう可能性があります。この辺りは経験を重ねて覚えた、ちょっとしたテクニックですね。

子どもが喜ぶじゃがいもの切り方と大きさの目安

小学生の子どもたちを見ていると、やはり食べやすいサイズのじゃがいもの方が喜んで食べてくれます。一口で食べられる2-3cm角程度が理想的なサイズです。あまり小さすぎると存在感がなくなってしまい、大きすぎると食べにくくなってしまいます。

形についても工夫の余地があります。丸く切ったり、少し面取りを効かせた六角形にしたりすると、見た目にも楽しくなります。子どもたちは「今日のじゃがいも、まん丸で可愛い!」なんて言ってくれて、食事の時間がより楽しくなりました。

- 一口サイズ:2-3cm角、子どもが食べやすい

- 乱切り:3-4cm、ゴロゴロ感を楽しめる

- 面取り:角を削って丸みをつける、煮崩れ防止効果も

切る際は、なるべく均等なサイズにすることで、火の通り方が均一になります。最初は大きさがバラバラになってしまいがちでしたが、慣れてくると目分量でもそれなりに揃うようになりますよ。

じゃがいもの皮むき時短テクニック

忙しい平日の夕食準備で、じゃがいもの皮むきに時間をかけるのは正直大変です。そこで見つけた時短テクニックをご紹介します。まず、じゃがいもを丸ごと電子レンジで1-2分加熱すると、皮がむきやすくなります。

また、包丁ではなくピーラーを使うことで、薄く均等に皮をむくことができ、無駄も少なくなります。ピーラーは100円ショップのものでも十分に使えますし、手首への負担も軽減されます。特に大量にじゃがいもを処理する際には、その差を実感できますよ。

もう一つのコツは、じゃがいもを半分に切ってから皮をむく方法です。平らな面を下にして安定させることで、安全かつ効率的に皮むきができます。子どもが小さい頃は、キッチンで料理している間に話しかけてくることも多く、集中できない時にはこの方法が特に重宝しました。

水にさらす時間とでんぷんの関係

じゃがいもを水にさらす工程は、でんぷんの調整にとても重要な役割を果たします。10-15分程度水にさらすことで、余分なでんぷんが流れ出し、煮崩れを防ぐ効果があります。しかし、長時間さらしすぎると、じゃがいも本来の甘みまで流れ出してしまうので注意が必要です。

水の温度も重要なポイントで、冷水を使用することでじゃがいもの組織を引き締め、より煮崩れしにくくなります。夏場は特に、氷を少し加えた冷たい水を使うと効果的です。この工程を省略してしまうと、シチューが白っぽく濁ってしまう原因にもなります。

でんぷんの除去具合は、水の濁り方で判断できます。最初は白く濁った水が、時間が経つにつれて透明になってきます。完全に透明になる必要はありませんが、ある程度澄んできたら水から上げるタイミングです。この見極めができるようになると、より美味しいシチューが作れるようになりますよ。

シチューに使うじゃがいもの下ごしらえで失敗しない調理アイデア

じゃがいもの下ごしらえで失敗を重ねてきた私ゆたりんだからこそ分かる、「これだけは押さえておきたい」というポイントがあります。

特に働くママにとって、平日の夕食準備は時間との勝負。効率良く美味しいシチューを作るためには、下ごしらえの段階でしっかりと準備しておくことが何より大切です。

以前、急いでいる時に下ごしらえを適当にしてしまい、出来上がったシチューがまるでお粥のようになってしまったことがありました。子どもたちには「今日のシチューは変だよ」と率直に言われ、反省したものです。でも失敗があったからこそ、今では家族みんなが満足する美味しいシチューを作れるようになりました。

下ごしらえは面倒に感じるかもしれませんが、実は一度覚えてしまえば簡単な作業の繰り返しです。しかも前日に準備しておけば、当日は煮込むだけでOK。

忙しい日でも余裕を持って食事の準備ができるようになり、家族との時間もゆっくり取れるようになりました。ちょっとした工夫で劇的に変わるシチューの味を、ぜひ体験してみてください。

じゃがいもの下ごしらえを前日に仕込み忙しい日の時短に

ゆたりんは平日の夕食準備を楽にするために、日曜日の夜にじゃがいもの下ごしらえをまとめて行うようになりました。最初は「前日に準備して大丈夫かな?」と心配でしたが、適切な保存方法を守れば全く問題ありません。むしろ、一晩置くことでじゃがいもの水分が適度に抜け、より煮崩れしにくくなる効果もあります。

下ゆでしたじゃがいもを完全に冷ました後、キッチンペーパーで水気をしっかりと取り除きます。その後、密閉できる容器やジップロックに入れて冷蔵庫で保存。この状態で2-3日間は美味しく使えます。

忙しい火曜日や水曜日に「今日はシチューにしよう」と思った時、既に下ごしらえが済んでいると本当に助かります。

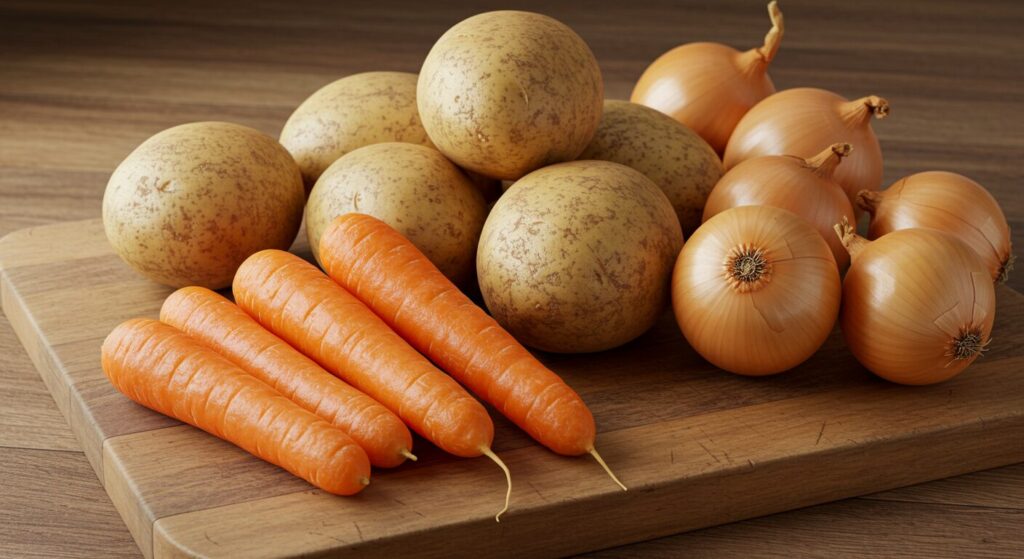

週末の空いた時間を利用して、じゃがいも以外の野菜もまとめて下処理しておくと更に効率的です。人参や玉ねぎも一緒にカットして保存しておけば、平日は炒めて煮込むだけの簡単調理になります。家事の時間短縮は、家族との時間を増やすことにも繋がりますね。

冷凍保存で便利に使えるじゃがいもの下ごしらえのコツ

じゃがいもの冷凍保存については、正直なところ最初は抵抗がありました。「冷凍するとボソボソになるのでは?」と心配していたんです。でも適切な方法で冷凍すれば、美味しく保存できることが分かりました。ポイントは下ゆでの時間を通常より少し短めにすることです。

冷凍用の下ごしらえでは、竹串がやっと刺さる程度の硬さで下ゆでを止めます。これは解凍・再加熱の過程でさらに火が通るためです。完全に冷ました後、フリーザーバッグに平らに並べて冷凍します。使用する際は自然解凍せず、凍ったままシチューに投入するのがコツです。

| 保存方法 | 保存期間 | おすすめ用途 |

|---|---|---|

| 冷蔵保存 | 2-3日 | 短期間での使用 |

| 冷凍保存 | 約1ヶ月 | まとめて下処理したい場合 |

冷凍したじゃがいもは、食感が若干変わりますが、シチューのようにクリーミーな料理では気になりません。むしろ、短時間で火が通るため時短効果もあります。

牛乳や生クリームと相性を高める下ごしらえ方法

シチューをより美味しくするために、牛乳や生クリームとの相性を考えた下ごしらえも大切です。じゃがいものでんぷんが適度に残っていることで、クリームとの結合が良くなり、まろやかな口当たりになります。そのため、水にさらす時間を少し短めにするのがポイントです。

下ゆでの際に、お湯に少量の塩を加えることで、じゃがいも本来の甘みが引き立ちます。また、牛乳との相性を考えて、下ゆで後に軽く粉をはたくという方法もあります。薄力粉をごく少量まぶすことで、クリームソースとの馴染みが良くなるんです。

実際にゆたりんはこの方法を試して、シチュー全体のコクが格段にアップしました。子どもたちも「今日のシチューはいつもよりクリーミーで美味しい!」と大喜び。ちょっとした一手間ですが、その効果は絶大です。特に特別な日のディナーや、お客様が来る時にはぜひ試してみてください。

ホクホク食感を残すための下処理の工夫

ホクホクとした理想的な食感を実現するためには、じゃがいもの品種選びから始まります。男爵いもやキタアカリなど、粉質のじゃがいもを選ぶことが基本です。そして下ゆでの火加減と時間の調整が、食感を左右する最重要ポイントになります。

下ゆでは中火で行い、決して急激に火を通さないことが大切です。表面が固まりすぎると、内部まで火が通りにくくなってしまいます。竹串を刺した時に、中心部分にほんの少し芯が残る程度で火を止めるのがベストタイミング。この見極めができるようになるまで、何度か失敗も経験しました。

また、下ゆで後の冷まし方も重要で、急激に冷やすのではなく、自然に粗熱を取ることで内部の水分バランスが整います。この工程を丁寧に行うことで、シチューに加えた時に理想的なホクホク感を維持できるのです。最初は面倒に感じるかもしれませんが、慣れてくると自然にできるようになりますよ。

子どもと一緒に楽しめるじゃがいもの下ごしらえの工夫

週末に子どもたちと一緒にお料理をするのも、ゆたりんの楽しみの一つです。じゃがいもの下ごしらえも、工夫次第で子どもたちが楽しく参加できる作業に変身します。安全に配慮しながら、食育の一環としても大切な時間だと考えています。

子どもたちには、じゃがいもを水で洗う作業や、皮をむいた後の面取り作業をお任せしています。包丁は危険なので、子ども用の安全なピーラーを使って、一緒に皮むきにチャレンジすることも。最初はぎこちない手つきでしたが、今では上手にお手伝いしてくれるようになりました。

- じゃがいもを洗う作業

- 水にさらしている間の時間計測

- 下ゆでしたじゃがいもの硬さチェック

- 完成したシチューの味見

「今日のじゃがいも、僕が準備したんだよ!」と誇らしげに話す子どもたちの表情を見ると、一緒にお料理して良かったなと心から思います。

調理後も美味しさを保つ保存容器と温め直しのポイント

シチューを作りすぎてしまった時の保存方法も、美味しさをキープするためには重要です。特にじゃがいもは保存方法によって食感が大きく変わってしまうため、適切な容器選びと温め直し方法を知っておくことが大切ですね。

保存容器は密閉性の高いガラス容器やホーロー容器がおすすめです。プラスチック容器は匂い移りが気になる場合があるので、できれば避けたいところ。

また、熱いまま冷蔵庫に入れると他の食材に影響するため、しっかりと粗熱を取ってから保存しましょう。

温め直す際は電子レンジではなく、できるだけ鍋で弱火でゆっくりと温めることをおすすめします。電子レンジだとどうしても部分的に熱くなりすぎて、じゃがいもが煮崩れしやすくなってしまいます。少し時間はかかりますが、鍋で温め直した方が作りたての美味しさに近づけることができますよ。

他の野菜と一緒に下ごしらえするときの順番と注意点

シチューには人参や玉ねぎ、セロリなど様々な野菜を使いますが、それぞれ下ごしらえの方法や時間が異なります。

効率良く作業するためには、適切な順番で進めることが重要です。まず最初に時間のかかるじゃがいもから取りかかり、その間に他の野菜の準備を進めるのがおすすめです。

人参も硬い野菜なので、じゃがいもと同じタイミングで下ゆですることができます。ただし、人参の方が火が通りにくいため、じゃがいもより1-2分早くお湯に入れるのがコツ。玉ねぎやセロリは炒めた方が甘みが出るため、下ゆでは不要です。

| 野菜 | 下処理方法 | 所要時間 |

|---|---|---|

| じゃがいも | 皮むき→カット→水さらし→下ゆで | 20-25分 |

| 人参 | 皮むき→カット→下ゆで | 15-20分 |

| 玉ねぎ | 皮むき→カット | 5-10分 |

| セロリ | 筋取り→カット | 5分 |

全ての野菜をまとめて準備することで、実際にシチューを作る時の作業がとてもスムーズになります。時間に余裕のある休日にまとめて下処理しておけば、平日の調理が格段に楽になりますよ。

シチューに使うじゃがいもの下ごしらえを総括

この記事のポイントをまとめます。

基本的な下ごしらえのポイント

- 下ゆでは必須工程 – 表面に薄い膜を作って煮崩れを防ぐ効果がある

- 水にさらす時間は10-15分 – でんぷんを適度に除去し、長時間さらしすぎると甘みが流れ出る

- 品種選びが重要 – 男爵いもやキタアカリなど粉質のじゃがいもがシチューに最適

- 角の面取りで煮崩れ防止 – 包丁で軽く角を削ることで煮込み中の衝撃を和らげる

- 水から徐々に加熱 – 沸騰したお湯ではなく、水から温度を上げて急激な変化を避ける

- 下ゆで後は氷水で急冷 – でんぷんの糊化を適度に抑制する効果がある

サイズと切り方のコツ

- 子どもには2-3cm角の一口サイズ – 食べやすく、火の通りも均一になる

- 切るサイズは均等に – 火の通り方を均一にするため、なるべく同じ大きさにカット

- 形を工夫して楽しく – 丸く切ったり六角形にしたりして見た目にも配慮

時短・保存テクニック

- 前日仕込みで平日を楽に – 下ゆで後に冷蔵保存すれば2-3日間使用可能

- 冷凍保存は下ゆで時間を短めに – 解凍時にさらに火が通るため、通常より硬めに仕上げる

- 電子レンジで皮むき時短 – 1-2分加熱すると皮がむきやすくなる

- ピーラー活用で効率アップ – 包丁より薄く均等に皮がむけて手首の負担も軽減

食感・味を向上させるポイント

- 牛乳・生クリームとの相性向上 – 下ゆで時に少量の塩を加えて甘みを引き立てる

- ホクホク食感をキープ – 竹串で中心に少し芯が残る程度で下ゆでを止める

- 自然に粗熱を取る – 急激に冷やさず自然冷却で内部の水分バランスを整える

実践的な調理のコツ

- 他の野菜との下処理順序 – 人参はじゃがいもより1-2分早く、玉ねぎ・セロリは炒めるのみ

- 温め直しは鍋で弱火 – 電子レンジより鍋でゆっくり温めた方が煮崩れしにくい

- 保存は密閉性の高いガラス容器 – 匂い移りを避け、美味しさをキープできる

- 子どもと一緒の安全な作業 – 洗う・時間計測・硬さチェックなど危険のない工程を分担